Untitled Folder

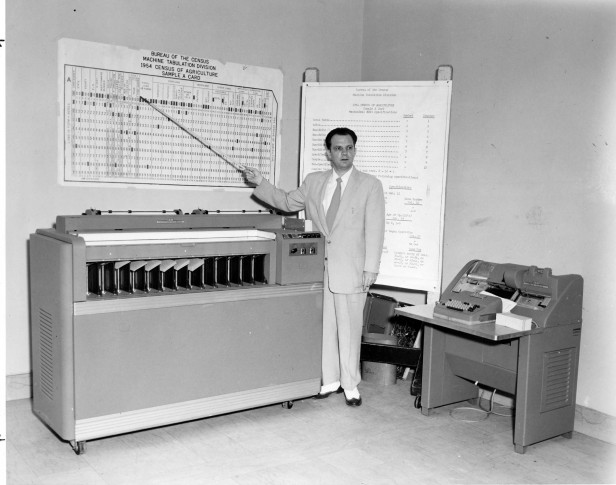

Untitled Folder explora la relación entre el dispositivo tecnológico y la persona. El proyecto analiza los roles de poder en las dinámicas ordenador-persona para reflexionar sobre cómo estos afectan al cuerpo y al pensamiento.

A partir de imágenes de archivo, el trabajo deconstruye el ordenador personal y analiza cómo el objeto moldea a quien lo utiliza. El proyecto consta de diez partes interconectadas que buscan revisar de qué modo se ha diseñado el objeto que hoy entendemos como ordenador, redibujando parte de una genealogía que permita comprender cómo el dispositivo influye en el cuerpo, los gestos, las lógicas y el entendimiento del usuario.

Untitled Folder recorre, por ejemplo, la historia, la forma y la etimología de diferentes partes del ordenador (como la pantalla, el teclado o la memoria entre otros), con el objetivo de dilucidar los mecanismos que hemos normalizado a partir de la estandarización de la tecnología.

El proyecto construye un mapa que ubica y recontextualiza el objeto para problematizar el uso del dispositivo y pone en duda sistemáticamente su aparente funcionalismo. Las tecnologías de la comunicación son una potente herramienta de normativización y normalización en nuestra era, ya que, es la élite tecnócrata la que genera imaginarios consensuados de la mano de las grandes corporaciones que utiliza la tecnología como herramienta de homogeneización social.

El trabajo incluye aproximadamente 300 imágenes que provienen de diversas fuentes, tanto de instituciones como The Met y Europeana, como de corporaciones como Apple, Samsung e IBM, entre otras. Todas las fotografías funcionan conforme a su yuxtaposición: la cantidad, tamaño y colocación van de acuerdo a las condiciones específicas del espacio, -siempre teniendo en cuenta que es a partir del conjunto y del diálogo entre ellas que son capaces de abrirse a nuevas ideas y asociaciones, generando universos de pensamiento alternativos-.

回家 (huí jiā)

回家 (huí jiā) significa “volver a casa”: 回 (huí) puede entenderse como círculo, volver, tiempo o respuesta, y 家 (jiā) como hogar o familia. Desde este marco simbólico, Yun Ping Li (Hubei, China, 1998) desarrolla una serie fotográfica iniciada en 2018, concebida como un diario visual de su transición de género y de su vivencia como persona adoptada y racializada.

El proyecto parte del autorretrato como herramienta de autodefinición. A través de él, . despliega es un cuerpo que, al tiempo que rompe con un presente, ensaya otros modos de enunciación. La obra abre así un espacio de reflexión sobre cómo se negocian las nociones de feminidad y masculinidad, cómo se sexualizan y jerarquizan los cuerpos, y cómo la adopción puede resignificarse como una elección propia en torno a la idea de familia. En este sentido, su autorrepresentación se convierte en un gesto político que visibiliza la transmasculinidad, la disidencia y las resistencias frente a los sistemas de opresión que atraviesan la vida cotidiana.

回家 desplaza lo autobiográfico hacia una dimensión colectiva. La memoria aquí no se limita a lo personal, sino que refleja cómo lo social y lo cultural se inscriben en los cuerpos. La serie abre un espacio íntimo donde conviven vulnerabilidad, dolor, aceptación y la luminosidad de una identidad construida de manera consciente. El regreso a casa de Li no es nostálgico, sino transformador: un espejo en el que muchas otras vidas y corporalidades pueden reflejarse. El cuerpo no se presenta como estático, sino como algo que se construye a lo largo del tiempo, en una desnudez que trasciende lo físico y revela un proceso vital en curso.

La obra también interroga la fotografía como medio. Cada imagen funciona como una actualización de la identidad, más que como testimonio de un momento cerrado. En lugar de narrar una biografía lineal, la serie expone un proceso continuo, hecho de repetición y transformación. La fotografía deja de ser huella estática y se convierte en acción: se reactiva cada vez que alguien la contempla, reabriendo la escena en lugar de clausurarla.

Así, los autorretratos de Li habitan un tiempo performativo no lineal fuera de la linealidad histórica heteronormativa que ordena las violencias y organiza la vida cotidiana. Al mismo tiempo, estas imágenes son gestos de resistencia y cuidado: nombrar(se) es sobrevivir y crear futuro. La fotografía se transforma en un espacio donde el cuerpo rehace la memoria y propone nuevas posibilidades de existencia.

回家 no se limita a registrar un tránsito personal; plantea una reflexión sobre cómo identidad, memoria, cuerpo y mirada se entrelazan. Cada persona actualiza la performance al mirar la fotografía, participando en ese proceso de construcción identitaria. Las imágenes no describen solamente, sino que traen constantemente al presente un acontecimiento, expandiendo el tiempo y desbordando la idea de historia lineal.

El trabajo de Yun Ping Li es un ejercicio de vulnerabilidad radical y apertura política. Sus autorretratos son un regreso a casa entendido como un espacio de resonancia colectiva, donde lo íntimo se convierte en común y lo personal en universal. Frente a un mundo que ha intentado definir su cuerpo desde la exclusión, Li lo reivindica como lugar de narración y resistencia.

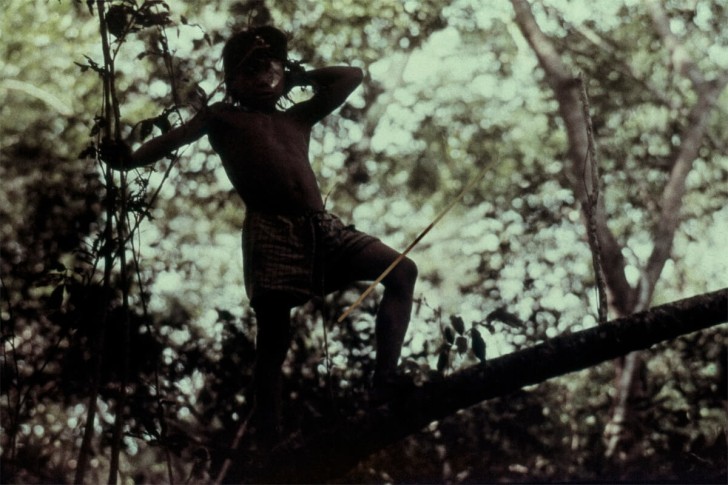

Matto Grosso

Mato Grosso de la artista Raquel Bravo (Valladolid, 1981) es un trabajo de postmemoria que parte del hallazgo del archivo fotográfico de su padre, José María Bravo, tras su fallecimiento. A través de este material descubre que la estancia de su progenitor entre 1960 y 1970 en la región brasileña de Mato Grosso, donde convivió con comunidades Bororos, Karajás y Xavantes, no respondía a un viaje antropológico ni de investigación, sino a su labor como sacerdote misionero en un proceso de evangelización común en la época. Este hallazgo abre una fisura en su memoria infantil, construida en torno a las historias de su padre y a los objetos traídos de Brasil, que ahora, bajo la luz de estas imágenes, se vuelve contradictoria.

A partir de este momento, la artista confronta este material con el cuidadoso álbum familiar editado por Cándida Iglesias, su madre. De forma que se abre un territorio de resonancias. Dos archivos se cruzan, se contaminan, se interrogan mutuamente: el álbum familiar, con su intimidad de gestos mínimos, y el archivo etnográfico que es un heredero legítimo de la voz del padre, misionero salesiano en la espesura brasileña. Entre ambos se tiende un puente frágil y denso, un lugar donde lo privado y lo histórico, lo afectivo y lo colonial, se confrontan.

Bravo no busca simplemente ordenar documentos, sino que los hace vibrar en el presente, no los reescribe, los reinserta con unas tensiones que arrastran todo un aparato ideológico. De esa convivencia visual emergen tensiones y disonancias —los ecos de la fantasía familiar fundacional, la mirada de lo exótico o “selvático”, la lectura positivista del otro, las dinámicas coloniales—. Al poner los archivos en diálogo, emerge una narrativa compleja en la que lo personal y lo histórico se entrelazan, cuestionando no solo la función de la fotografía y del archivo como garantes de verdad, sino también los modos en que el pasado se filtra en el presente a través de imágenes, relatos y omisiones.

En Mato Grosso, la fotografía se revela como un medio profundamente no neutral, atravesado por ideologías y narrativas que condicionan su lectura. El archivo misionero del padre de la artista muestra cómo las imágenes de las comunidades indígenas del Mato Grosso no pueden entenderse como meros documentos etnográficos, pues responden a una mirada moldeada por el contexto colonial y religioso en el que fueron producidas: una forma de registrar, clasificar y enmarcar al otro bajo parámetros externos. Del mismo modo, el álbum familiar confeccionado por la madre, aunque cargado de afecto y cuidado, tampoco es inocente, ya que selecciona, ordena y eterniza solo aquellos momentos que refuerzan una imagen cohesionada de la familia. En ambos casos, lo que parece natural o espontáneo está mediado por procesos ideológicos que organizan el relato visual culturalmente. La propuesta de Raquel Bravo desvela precisamente estas mediaciones, confrontando los dos archivos para mostrar un espacio nuevo de relación, porque no basta con interpretar de nuevo, hay que rehacer para resignificar desde la experiencia personal.

*Este Mato Grosso es el despliegue expositivo del fotolibro homónimo de la artista Raquel Bravo que ganó la IV edición del concurso Fotolibro<40 (Comunidad de Madrid) y fue publicado por Fuego Books.Book. Se cuenta en la exposición con las fotografías de Cándida Iglesias, José María Bravo y de la propia artista.

Endémico

Hay una caminata, un descanso, hay algo estático. No está dirigido, pero siempre hay algo de lógica. Hay una intuición y una inclinación a perderse un poco. Es un buen paseo hacia el final, una cuenta hacia adelante que te encamina hacia el borde, hasta perderte del todo. El límite de ese paisaje, al acabarse, es un final abrupto.

Caminar y fotografiar.

Con dos verbos activos podemos acercarnos al trabajo Endémico de Daniel L. Fleitas (Gran Canaria, 1991), un artista que se adentra en el territorio desde un posicionamiento personal y estético. Endémico es una serie fotográfica iniciada en 2020 que acompaña una mirada sobre el paisaje y una reflexión abierta sobre la identidad que una geografía concreta confiere a las personas.

Fleitas se pregunta si el paisaje surge a partir de la mirada o ésta es construida por el entorno que le rodea. Para él, el paisaje existe a través de nuestra experiencia, que es capaz de generar un valor poético sobre su valor real de uso. El núcleo de este trabajo, el centro de este paisaje, es la palmera. Pero no una palmera rebosante de una belleza amable y subtropical, tampoco una orgullosamente erguida en el entramado urbano, ni aquella cantarina y juguetonamente dispersa por la naturaleza. La planta que atrae los pasos y la mirada del artista es la fatigada, la oprimida, la derribada y la de los márgenes. Justamente estas, que el artista las describe como unas “bellas ruinas escondidas”, son el principio de un compromiso por adentrarse en sus formas, abstracciones y torsiones con tanta atención que las palmeras van cobrando autonomía expresiva.

Lo que ocurre en Endémico es una narración fotográfica des/colocada y des/temporalizada, que sigue una pulsión por perseguir o buscar un camino hacia un lugar siempre inacabado, abierto e indeterminado que es producto de una construcción humana que no puede ser ni completada ni abandonada. Fleitas se pregunta en medio de este lugar inconcreto “cuál es el paisaje que nos rodea y qué escenarios son los que rechazamos”. Para reflexionar sobre ello se sitúa en un paisaje transformado por el ser humano, pero en un entorno periurbano, es decir, una zona de transición entre el final de la ciudad y el principio de otra cosa. Con esta serie fotográfica el artista emprende una exploración del territorio que a lo largo de los últimos cinco años ha fortalecido su reflexión acerca de los límites de lo identitario desde un ejercicio introspectivo en el que caminar y adentrarse en el terreno baldío no es solo un ejercicio físico sino, también, mental.

En este rechazo al paisaje idílico de la tradición visual hay un ligero desvío, un cambio de eje, por el que la banalidad suburbana se cuela. Aun así, hay algo en estas palmeras que nos encadena a su paisaje.

La Bellaventura / The Beautifate

La Bellaventura / The Beautifate es un diálogo performático que narra el encuentro entre dos niveles de percepción distintos que pertenecen al mismo mundo. Aunque parece que las voces de dos mujeres brotan de espacios vitales divergentes, en realidad solo hay una fina línea entre ellas que las diferencia. Esta barrera la podemos interpretar como frontera o como canal. De esa sutil diferencia depende nuestro acercamiento a la pieza audiovisual de la artista Almudena Lobera (Madrid, 1984).

Este canal es el lugar donde se encuentran estas mujeres. Una de ellas es manicurista; la otra quiromante, y ambas centran su profesión en las manos —ritual de belleza y ritual mágico esotérico—. La mano transforma el mundo, con múltiples sentidos arquetípicos en cada cultura, ritual religioso, mágico o social. Al principio de la historia designaban fuerza y soporte; luego acción y labor, más tarde, la manifestación de un estado interior. La posición de las manos, históricamente, ha tenido un significado poderoso, han aportado una intensidad a las palabras y a la gestualidad del cuerpo, siendo determinante para la comunicación.

El término buenaventura encierra un doble sentido: por un lado, alude a la buena fortuna; por otro, a la práctica de adivinar el futuro a través de la lectura de las líneas de la mano. Considerando esta ambivalencia, Lobera sitúa en la pieza a estas dos mujeres en una cuidada escena grabada en tiempo real, donde se desarrolla una sesión de manicura y en la que sus voces son textos en la imagen. Ambas intercambian reflexiones vinculadas a sí mismas de manera que se llega a confundir el origen del mensaje. La sentencia «La belleza la vemos como algo superficial, pero es mucho más profundo de lo que parece», podría pertenecer a cualquiera de los dos mundos y a cualquiera de las dos mujeres. Esa hondura la encarnan ambas, y es precisamente a través de la interacción de sus manos —el embellecimiento, la lectura de líneas, la vibración del color, lo mágico— donde la escena se transforma en una experiencia de conexión humana trascendental.

Desde este punto de vista La Bellaventura / The Beautifate es un acto subversivo que emerge capa a capa desde una acción sutil y aparentemente inocua, pero que es un lugar de resistencia estética y política que abraza lo cotidiano y lo ritual frente a la especulación sobre el porvenir. Cuando el presente y el futuro de las personas se percibe como incierto acontece una paradoja que se repite una y otra vez. A tiempos difíciles la economía y la política responden con un culto hacia aquello que podemos controlar de forma autónoma. La imagen y lo que proyectamos desde nuestros cuerpos. Esto se ha repetido históricamente y el cuerpo de las mujeres ha sido el objetivo principal de esas transformaciones, si no, cómo es posible que las siluetas y las formas de proyectarse no sean las mismas a lo largo del último siglo y medio. El concepto de belleza es poliédrico, temporal, situacional y, sobre todo, económico. Los periodos entre guerras, las crisis económicas y de natalidad han modificado el rol de las mujeres históricamente, poniendo énfasis en el dominio de su belleza como una utilidad más dentro del sistema capitalista.

La belleza y el género dejan de ser esencias para convertirse en performatividades de actos repetidos como los gestos, la vestimenta, la cosmética o las formas de estar/comportamiento. En la actualidad los cuerpos se “leen”, se vuelven como diría Judith Butler inteligibles y se amoldan a unos criterios estéticos que marginan otras formas de producción subjetiva. Almudena Lobera complejiza estas problemáticas desde un espacio de agencia y resignificación en el que el poder simbólico no surge de la subversión de la belleza, sino del hackeo de las jerarquías estéticas y las formas de conocimiento científicas. Porque la belleza es un campo de lucha, pero es más profunda de lo que parece.